7月30日,是学者钱穆的一百三十年诞辰。作为历史学家,钱穆一生名满天下、著作等身。

其中最为普通人所熟知的著作,自然是成书于抗战时期的《国史大纲》。这本三十万字的中国通史,除了学术价值之外,更是钱穆当时以文士报国自许、藉以御侮扦寇的文化利器。

如今回望,无论钱穆还是《国史大纲》,都仍然应该怀有必要的“温情与敬意”。

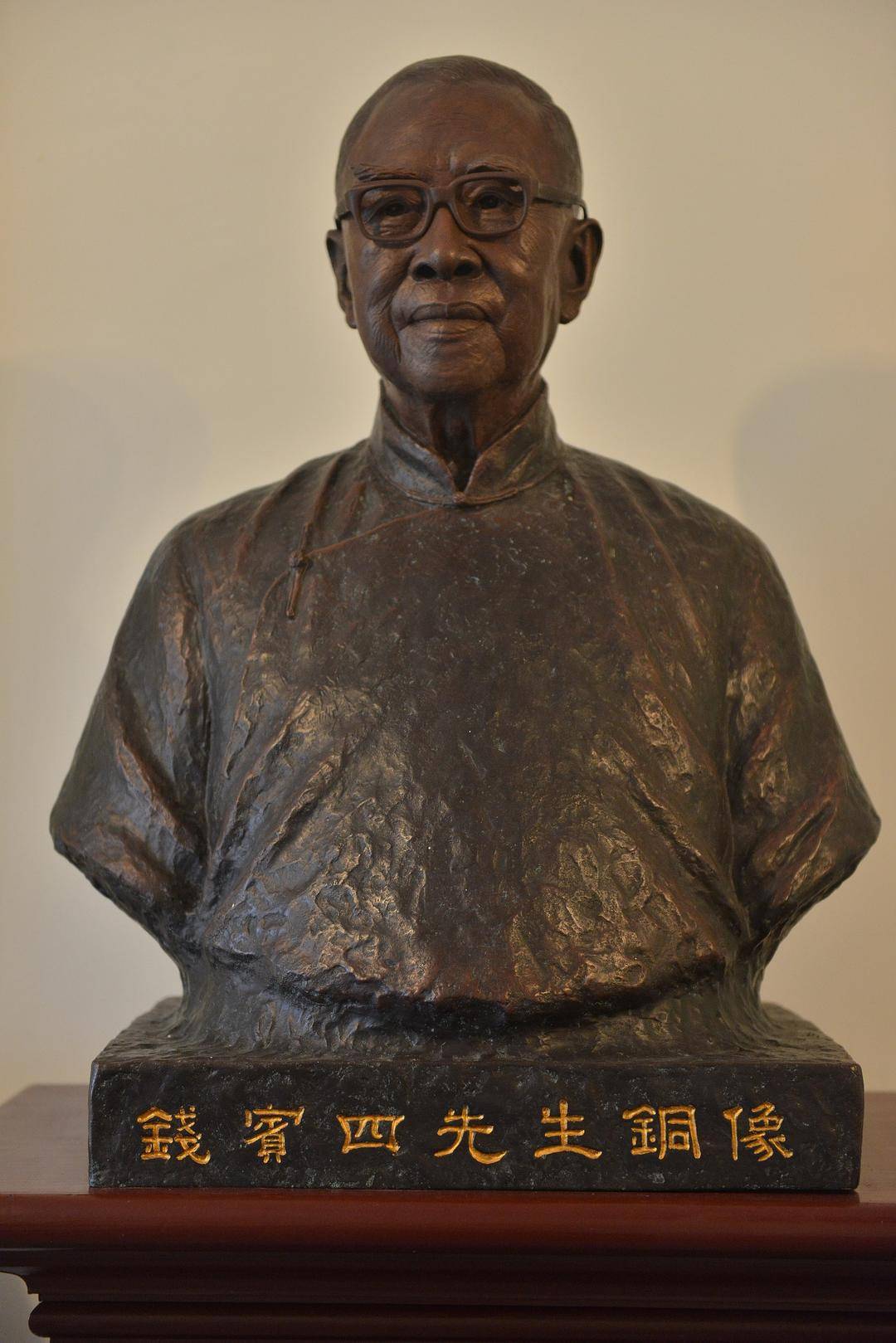

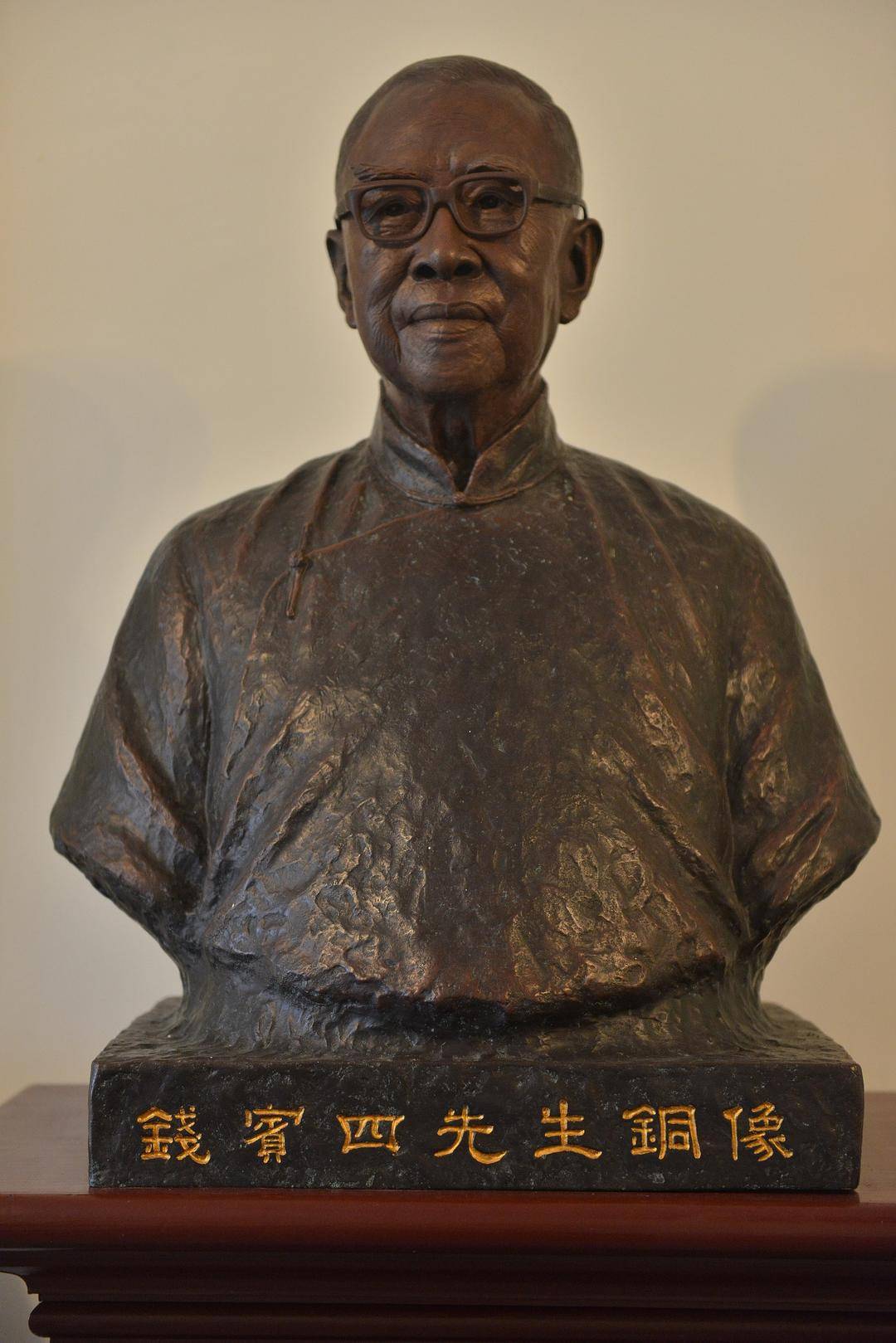

钱穆(字宾四)故居素书楼中的铜像 图据视觉中国

壹

跟同时代的大学者相比,钱穆最大的不同就在于他并未受过大学教育,几乎是凭一己之力自学成才。但他与历史的渊源,却堪称与生俱来。

2025-08-02,钱穆出生在江苏省金匮县,其家世居无锡。钱家向来以诗书传家,钱穆的祖父钱鞠如年仅37岁即辞世,留下大字木刻本《史记》一部。钱穆从识字开始,人生阅读的第一本史书,就是这本页眉页尾批注皆满的家传《史记》。他后来说:“余自知读书,即爱《史记》。皆由此书启之。”

钱穆的父亲钱承沛天赋过人但体弱多病,16岁即以县试第一名考上秀才,但三次参加乡试都因体弱在南京贡院中病倒,自此把教育的厚望放在长子钱挚和钱穆身上。虽然钱承沛在钱穆11岁时就离世,但他为子嗣后代所择的读书治学之人生路却延续了下来。

![]()

1940年6月,钱挚之子、科学家钱伟长(右一)出国前和其四叔钱穆(前中)留影 图据:视觉中国

既有家学渊源,也有名师相助。

钱穆十二岁入常州府中学堂读书,历史、地理老师是时年25岁的吕思勉,也是后来与陈垣、陈寅恪和钱穆并称“民国史学四大家”的顶级历史学家。吕思勉出四道题目总计一百分的试卷,钱穆直到交卷写满卷纸却只答了其中一道,而吕思勉对此大为欣赏。钱穆只答了四分之一的试题,却得到了四分之三的分数。

1911年辛亥革命兴起,钱穆就读的南京钟英中学因时局动荡宣布解散,钱穆也没有拿到中学毕业证书,所以中学肄业成了他一生中的最高学历。由于家贫无依、升学无路,18岁的钱穆前往家附近的小学任教,开始了长达十年的乡村小学教师生活。1922年钱穆赴厦门集美学校,又开始了八年的中学教师生涯。

十余年里钱穆自学不辍,无有停止。1930年他发表《刘向歆父子年谱》,其考证功力深得历史学家顾颉刚激赏:“君似不宜长在中学中教国文,宜去大学中教历史。”经过顾颉刚多次推荐,钱穆得以北上,登上燕京大学的讲台,很快又任教北大历史系并在清华和北师大兼课。

![]()

北大的未名湖,即是钱穆命名的 图据视觉中国

贰

1931年九一八事变之后,中国通史成为当局规定的大学文学院必修课,以激发学生爱国救亡的民族意识。一开始,这门课由15位断代史专家分时代和专题讲授,例如钱穆就主讲秦汉史。但这样的弊病很明显:不论各人所讲孰是孰非,彼此没有一条主线通贯而下,听者往往头绪纷繁、不得要领。所以经过商议,北大聘请钱穆一人独任中国通史课教师。

但当这样的教师并不容易,因为学生水平不低。北大学生邓云乡,多年后在《文化古城旧事》中回忆:

“有位教中国通史的讲师,水平稍差。一天上课,这位教师讲了十几分钟之后,有学生忽然走上讲台,望该教师深深一揖,说道:‘希望老师今天就辞职,回家读十年书,再来上课,因为某某、某某等处都讲错了。’这位老师风格也高,下课之后,二话没说,向教务科送个条子转呈校长辞职走了。”

所以钱穆接任之后,立即殚精竭虑地备课,拟定在一学年内讲毕中国通史的大纲。开讲之后,每一堂课都有三百人左右,不仅有本院学子还有外院和外校的学生,坐立皆满。

钱穆的中国通史课,同胡适的“中国思想史”课差不多是当时北大最受学生认可的两门课。而之所以反响热烈,是因为钱穆在旁征博引滔滔不绝之际,更流露出对国家民族的热爱、以及对未来必胜的坚定信念。

![]()

《先秦诸子繫年》是钱穆在北大时的代表作

上课之余,钱穆的嗜好是购书。以往因拮据而无法拥有的书籍,如今因大学教授薪水丰厚,得以尽数购入。北平任教几年,钱穆购书超过5万册,“历年薪水所得,节衣缩食,尽耗在此。”

但日寇袭来之际,这些书就成了难题。1937年卢沟桥事变后,钱穆被迫南下。离开前他特别制作了二十几个大箱子,把所有图书都装箱存放在住所的独立房间里,期待有朝一日抗战胜利后再回北平与书重聚。他视若珍宝、置于随身携带木箱夹层中的,是几年来讲授中国通史增删而成的五六本笔记。

辗转四个多月,取道天津、香港转赴长沙后,钱穆在南岳山中的临时大学继续讲授中国通史。1938年2月第一学期结束后,临时大学开始西迁昆明,改名为国立西南联合大学。因为昆明没有足够的房舍安置师生,西南联大的文学院和法商学院设在当时的云南第二大城市蒙自。

![]()

西南联大蒙自分校纪念馆 图据视觉中国

钱穆的中国通史课被安排在西南联大当时最大的教室,本来可容纳两百多学生的空间里,总是两人课桌三人挤着坐,窗台上和走道上满是人。钱穆每次要踩着学生课桌才能走上讲台,不由得自念“万里逃生,无所靖献,复为诸生讲国史,倍增感慨”。

感慨归感慨,钱穆没有把授课内容写成书的打算,而让他改变这一想法的是燕大当年的学生、如今联大的同事陈梦家。陈梦家劝他为全国大学的青年考虑,也为时代的急迫需要考虑,“如果先写成一教科书,国内受益的将不计其数。”

有鉴于此,1938年5月,钱穆开始决意撰写《国史大纲》。此时文学院将于暑假迁回昆明,考虑到返回后人事往来频繁不利著书,钱穆便独自一人借住在昆明市区东约四十公里的宜良。为集中时间写作,钱穆每周四中午乘火车到昆明,周五周六上课,周日清晨返回,其余时间都用来写书。写书的参考材料,就是他从北平带来的那几本笔记。

![]()

西南联大原教室 图据视觉中国

叁

做学问,耐得住寂寞是基本要求。1939年寒假,陈寅恪与汤用彤来看望钱穆,在此借住一宿。陈寅恪感叹道:“如此寂静之境,实在难遇,兄在此写作真大佳事。然而,假如我一人住此,非得神经病不可。”能让如陈寅恪者发此感慨,可以想见当时钱穆的与世隔绝是何等程度。

除早晚散步外,钱穆白天写《国史大纲》,入夜则读《清史稿》,一心沉浸在上下数千年的历史长河中。经过十三个月,1939年6月,《国史大纲》完稿。为了说明写作该书的主旨,钱穆又撰一篇两万字的《引论》见报,引来巨大反响。钱穆在文中强调:

“任何一国之国民,对其本国已往历史,应该略有所知,尤必附随一种温情与敬意。每一国家必待其国民备具上列诸条件者比数渐多,其国家乃再有向前发展之希望。”

![]()

1940年6月,《国史大纲》初版

而通史课上的讲稿,也因此就换成了《国史大纲》。当年在西南联大听钱穆讲课的何兆武后来回忆道:“据说上个世纪末特赖齐克在柏林大学讲授历史,经常吸引大量的听众,对德国民族主义热情的高涨,起了很大的鼓舞作用。我的想象里,或许钱先生讲课庶几近之。”

但除此之外,钱穆还在文中把近代以来的中国史学分为传统记诵派、科学考订派和宣传革新派三派,并对三派的治史理论一一作了审视和批判。

实质上虽然只是他的一己之见,却也实实在在把近代以来几乎各派的史学家都得罪到了。钱穆所言的“温情与敬意”,在更加崇尚实事求是、要求客观冷静、有一分材料下一分结论的史学家看来,也是先入为主、将民族情绪与学术研究过分关联的托词。

孰是孰非,莫衷一是。但在抗战胜利之后,几乎所有的联大教授都接到了返回北平后的聘书,但钱穆却没有。失望而愤懑的钱穆之后几年中辗转无锡、昆明、广州等地,直到前往台湾和香港,终生未返大陆。

![]()

钱穆故居素书楼内一角,钱穆曾居于此22年 图据视觉中国

肆

客观而言,钱穆治学长短互见。

长处是他博闻强记、精熟史料,往往能于常见材料中另辟蹊径、独倡新说;短处是限于生平环境和自学经历,虽然没有学院派史学家的条条框框,但也没有接近出土文物和负笈海外的机会,导致研究始终只能始于本国书本而终于本国书本。而其短处,恰恰又是造就他长处的原因之一。

时过境迁,钱穆当年许多为人称道的论点,也被证明为大可商榷。但瑕不掩瑜,钱穆著作如今仍有相当的学术价值,《国史大纲》也仍然是中国史学界罕有的通史杰作,“温情与敬意”也未必只适合抗战年代。钱穆诞辰一百三十周年之际,对他也仍然应该怀有温情与敬意。

![]()

香港中文大学“合一亭”,即为纪念钱穆所倡导的“天人合一观”而命名

而钱穆当年的五万本书漂流星散。年过六旬的钱穆在香港创建新亚书院、如今香港中文大学的前身时,曾为研究所购得《资治通鉴》一部,发现赫然竟是兄长钱挚生前的读本、他从江苏带到北平去的。

五万册书,仅有这一部重回钱穆之手。

文化传承,多有飘散,然而爝火微光,历世不绝。

文/启凌 编辑 苏静